四季の移り変わりは日本独特の文化で、五感に折々の楽しみをくれます。

以前はゆるやかに移り変わった季節は近年変化が極端になり

私達の体は環境がのギャップについていくのが難しくなりました。

天気や季節の移り変わりは、人が止められるものではありません。

だからこそ、知って備えることでつらい症状を緩和し

季節の変化は「楽しみ」として迎え撃ちましょう☺️

気象病ってなに?

気象病とは…

天気の変化、とくに気温・気圧・湿度の急激な変化で

自律神経が乱れることで起こる体調の変化をいいます。

とりわけ気象病の原因となるのが「気圧の急激な変化」

主な症状は、頭痛、めまい、肩こり、だるさ

関節痛、耳のつまりなどです。

気温による気象病

寒暖差と気圧変動が自律神経に負担をかける場合

体温調整や血流調整などを担う自律神経が

気温差と気圧の急変により調子を崩します。

台風の時期は強い気圧変化に注意

急激な気圧の変化が起こる台風シーズン。

気圧低下は頭痛やだるさ、めまいなどの症状がでやすくなります。

湿度の変化が大きな季節

梅雨の時期や夏バテを起こしやすい時期は、栄養不足や

睡眠不足が起こるため6月~9月にかけては体自体の調子も

万全ではないため自律神経が乱れやすく気象病も感じやすくなります。

予防と対策

こんな人は気象病がでやすい

- 首肩まわりのコリがひどい人

(頭痛がでやすいタイプ) - 冷えやストレスのある人

(胃腸の不調につながるタイプ) - 気圧に敏感な人、自律神経が繊細な人

(だるさ、疲れがぬけないタイプ) - また耳の良い人は内耳にある気圧を感知する精度が

よすぎることで気象病がでてしまう場合があるようです。

気象病の対策

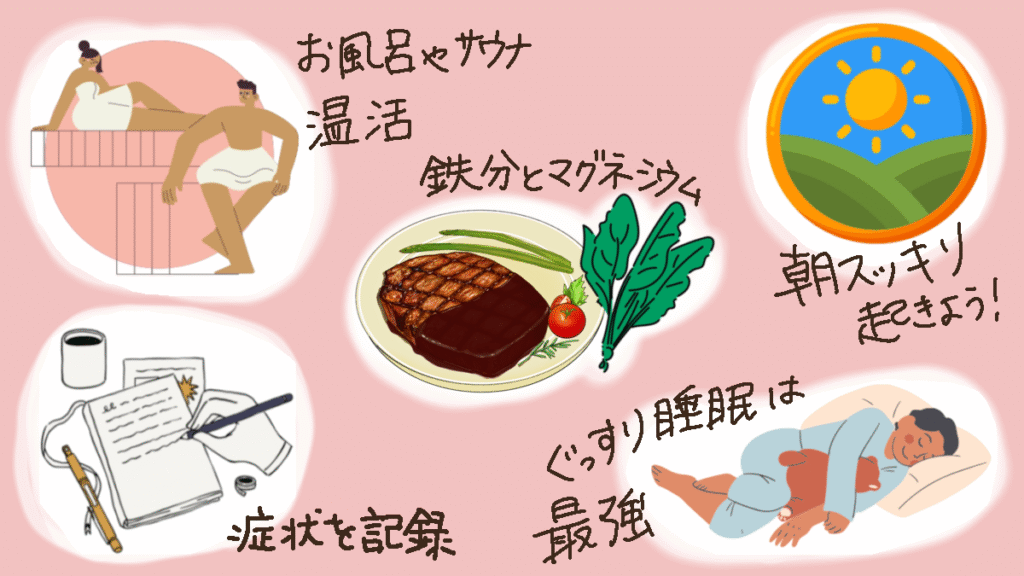

自律神経を整える生活習慣を心がける

⏰️規則正しい生活

決まった時間に起きて寝て、バランスの良い食事を心がけましょう

🌞朝に太陽光を浴びる

セロトニンの分泌を促し、自律神経が整います

🤸♂️適度な運動とストレッチ

朝の軽い体操やストレッチは自律神経のバランスをとるのに効果的です。

🛁入浴や温活

ぬるめのお湯での入浴は睡眠を深くします。

首元や腰を温めるのもおすすめです。

・シャワーだけよりも、足湯や入浴がおすすめ

・温かい食事で胃腸を守りましょう

🥦鉄分・マグネシウムで栄養補給

気圧の変動で乱れやすい血流の維持に。

鉄分(肉・ほうれん草など)マグネシウム(ナッツ、大豆製品など)

積極的に食事に取り入れる。

📈痛み日記をつける

天候と症状の関係を記録することで、自身の不調の傾向や

悪化しやすい条件を把握し対策しましょう。

ズツール(天気予報・気圧予報・痛み日記をつけるアプリ)

🌡️室温の管理

室温や湿度を適度に保つ。エアコンの低温よりも

除湿をうまく使うことで睡眠の質を上げたり、

冷えからくる血流不良を予防できます。

忙しい日々のなかで「最近足りてなかったな」と

思うものを試すだけでもつらい症状を遠ざけることになります。

少しでもひとつでも試してみましょう♪

一番つらい?夏から秋の気象病

高温多湿の日本では6月~9月頃

梅雨の湿度、夏の暑さと台風の季節が体が弱るうえ

自律神経が乱れやすく気象病がひどくなりがちです。

それぞれの季節の注意点を見ていきましょう。

🌸春(季節の変わり目)

春は寒暖差が大きく、気圧の変動も激しいため、

頭痛・めまい・疲労感・関節痛が現れやすくなります。

また新生活も始まることで、環境の変化が重なり

ストレスによる倦怠感や気分の落ち込みも見られる時です。

また春には耳のつまりや突発性難聴が起こりやすい時期です。

☔梅雨・初夏

気圧が低下しやすく、湿度もあがるため

頭痛・だるさ・うつ傾向・関節痛・喘息やアレルギー症状の

悪化が目立ちます。

⛵️夏

高温体質や冷房による温度変化を一日で何度も感じやすく

自律神経が乱れやすくなります。

全身の倦怠感、疲労感、寝付きが悪い、夏バテ(胃腸の疲れ)が

増加します。熱中症にもかかりやすい時期です。

🍂秋・台風到来・季節の変わり目

台風や温帯低気圧で気圧変化が激しく、頭痛やめまい、耳鳴り

倦怠感、関節痛、気分障害(秋うつ)が発生しやすくなります。

❄冬

寒さにより血管が収縮しやすく、冷え性、肩こり、関節痛

血圧上昇、睡眠が浅くなる、しびれ、打つ傾向といった

症状が目立ちます。

それぞれの気象変化は自律神経に負担をかけます。

特に季節の変わり目には症状が色濃くでる傾向があります。

まとめ・当店でできること

・日頃から自律神経を整える生活をすることで

気候の変化に負けない身体づくりをする

・その季節に応じて、体が快適な生活を心がける

・気象病が重くでる人は、痛み日記をつけることで

自身の傾向と対策をたてる

🐻当サロンでできること

気圧を察知する耳の奥にある内耳周辺の血流をよくするたの

施術をご提案いたします☺️

・首に温熱(ホットタオル)セルフケアにもおすすめ!

・頸部~頭部、肩周辺のほぐしやストレッチ

・耳のほぐし

(耳もみや耳を伸ばしてストレッチはセルフケアにもおすすめ)

施術はお客様のご相談のうえ決定実行していきます。

ぜひお手伝いできることがないか、ご相談ください☺️