前回は関節全体のことを大まかにお話しました。

今回からはお客様からもお悩みの声が多い

膝関節について取り上げていきます。

毎日わたしたちの行動のお供をして支えてくれる膝関節。

働きや負担がかかるポイントを知ると

痛みや症状の予防にもつながります。

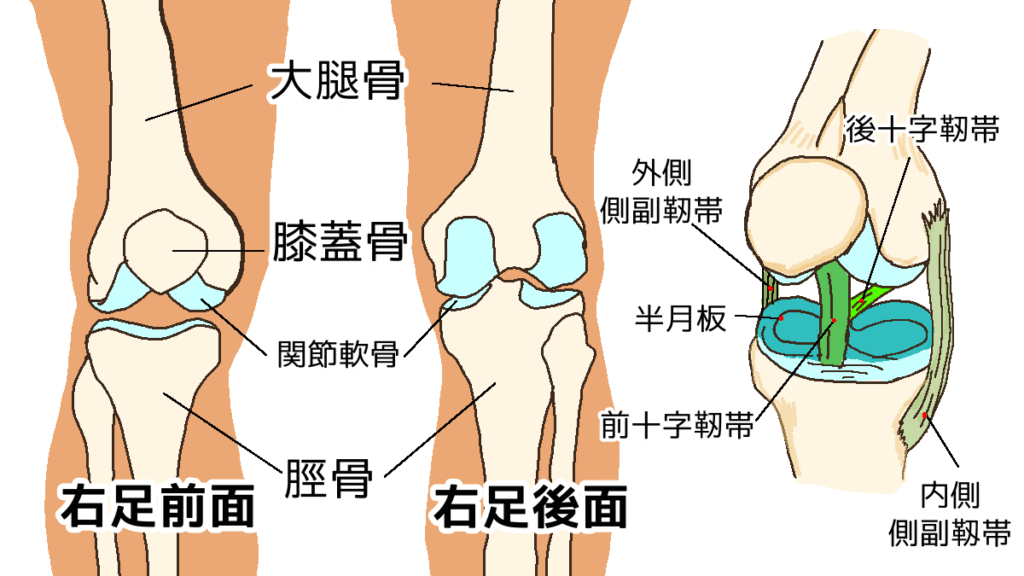

膝関節の構造

膝関節は体の中で最も大きな関節で

主に3つの骨から構成されています。

蝶番関節(ちょうつがい・ちょうばん)関節に近いつくりで

膝の曲げ伸ばしや少しのねじる動きにも対応した関節です。

- 大腿骨(だいたいこつ)…太ももの骨。関節の上側を形成し、脛骨の上に乗っています。

- 脛骨(けいこつ)…すねの骨。大腿骨の下で体重を支えています。

- 膝蓋骨(膝蓋骨)…膝のお皿といわれる骨。大腿骨の前面にあり、

膝の曲げ伸ばしを助ける滑車の役割をします。

これらの骨は表面が軟骨で覆われています。

軟骨のお陰でスムーズに膝は動き、クッションのように衝撃を

吸収して骨を守ってくれるのです。

他にも膝関節には欠かせない構造があります。

- 半月板…大腿骨と脛骨の間にあるC字形の軟骨です。関節の安定化に役立ちます。

- 靭帯(じんたい)…骨同士をつなぎ、膝関節の安定性を保つ役割があります。

・前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)

・後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)

・内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)

・外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)

身近に起こる膝の症状

変形性膝関節症

膝の症状でもっとも身近な症状です。

加齢や膝への負担により軟骨がすり減り痛みや腫れがでます。

具体的には次の様な症状を訴える人が多いです。

- 膝の痛み(特に立ち上がりや歩き始め、階段の使用時)

- 膝に水がたまる(関節炎性による腫れ)

- 膝のこわばりと違和感

- 関節を動かせる範囲が制限される

- 関節の変形(O脚やX脚)

- 歩行障害、膝の不安定感

進行すれば安静時でも痛みがつづき、日常生活に支障がでてきます

その他の症状たち

- 半月板損傷…スポーツや事故で多い。膝の引っかかり感や鋭い痛み

- 膝靱帯損…膝の不安定さ、強い痛み

- 膝蓋骨脱臼…膝蓋骨が横にずれる、激しい痛みと腫れ

- 関節リウマチ…膝含む複数関節の痛みや腫れ、朝のこわばり、全身症状も伴う

膝は日常生活でもスポーツなどでも

さまざまな場面で負荷を覆いやすい部位です。

次は日常のなかで特に負担のかかる動作をみていきましょう。

あるある!日常で起こる膝への負担

膝関節は体重を支える荷重関節のひとつです。

(他にも股関節、足関節も荷重関節の仲間です)

体の重みがかかる割には構造的に不安定なため

多くの靭帯や筋肉・腱がサポートしています。

特に立ち上がり、階段昇降、しゃがみ込む、歩行・走行は

体重を支えたり、膝を深く曲げることで体重以上の負荷がかかります。

さらには加齢や体重の増加など他の影響によっても

この負荷は大きくなり痛みや障害が起こりやすくなるのです。

正座が膝に負担をかける理由

畳の多い和式の暮らしや、お稽古ごとによって

多くする姿勢である正座は膝への負荷が大きいといいます。

その理由を見ていきましょう。

- 膝を深く曲げ体重をかけるため

正座の姿勢は膝を完全に折りたたんでしまいます。(約160度)

この姿勢は膝関節内の半月板が大腿骨と脛骨の間で強く圧迫され

特に半月板の後方部分にストレスが集中します。

長時間つづけると、半月板や軟骨を傷つけ変形するリスクが高まります。 - 膝関節の可動域を超える姿勢

通常、膝の屈曲は140度程度が安全ですが

正座のように深く曲げることで関節の本来の自然な動きを越えるため

関節包や筋肉に無理な力が加わります。 - 体重と加齢の影響が大きくのしかかる

正座中は膝の上に体重がかかるため、肥満や加齢によって

膝周辺の筋力の低下や軟骨の摩耗が進んでいると

痛みや炎症のリスクが増大します。

落語の師匠たちも、晩年は膝の病気に悩まされていますね。

舞台上以外にも長年お稽古などで長時間の正座する

生活によるものと見受けられます。

しゃがむと膝にはどんな負荷がかかる?

つづいて、こちらも日常生活やお仕事で多い

しゃがむ姿勢への注意点です。

正座の回でもあったように膝を曲げることで

関節には負荷がかかります。もちろんしゃがみ込む姿勢も同様です。

- 膝関節の圧力と摩耗

しゃがむ時は膝関節を深く屈曲させるため

膝の軟骨や半月板、靭帯などの組織に強い圧力と摩擦がおこります。

特に、膝軟骨がすり減っている人や半月板に怪我をしたことがある方は

負担が大きくなるので注意が必要です。 - 膝のお皿周辺の問題

しゃがみ込む姿勢が多いのは、お庭での作業やお仕事時。

日常生活のなかで欠かせない動きでもあるので

次はかかった負荷の対策方法を見ていきましょう!

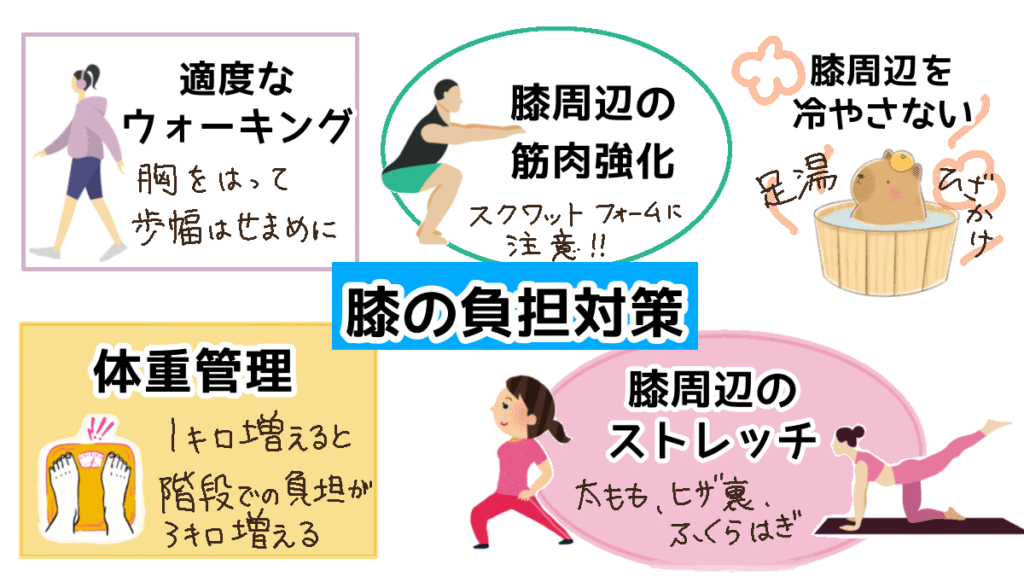

日常の膝の負担対策方法

まだ痛みがでてないとき、予防や日頃の疲れのリセットを見ていきましょう。

痛みや違和感がすでにでている人は、専門機関にご相談してから

対策を考えましょう。

🚶適度なウォーキング

歩くことで膝周りの筋力トレーニングと

筋肉が硬くなるのを防ぎます。

まっすぐ前をみて歩き、歩幅は大股にならないように注意

腕振りも意識すると膝の負担が少なくなります。

💪膝周りの筋肉強化

膝の安定性を高めるために太もも全面にある

大腿四頭筋を鍛えることが勧められています。

種目でいうと、スクワット、レッグエクステンション

膝に負荷がかからないよう正しいフォームで行いましょう。

🤸♂️ストレッチ

前もも、膝裏、ふくらはぎ、

膝の周辺の筋肉を伸ばすストレッチを行いましょう。

♨️膝を冷やさない

今日は膝をつかった上に冷えたという日は

必ず湯船にはいりましょう。

また冷える場、夏でも冷房の強い会場などに長時間いるときは

ひざ掛けなどで冷やさない対策も有効です。

📏体重管理

1キロ体重が増えると階段では3キロの負荷がかかるといいます。

膝の不調は日頃の生活の積み重ねで起きてきますので

負荷が軽くなることは予防やすでにでている違和感の対策にもなります。

まとめ

- 膝は荷重関節で動きによっては体重の3倍以上の負荷がかかることも

- 膝関節は生活の中で負荷がかかりやすいことを意識しよう

- しゃがむ、正座は負荷のかかりやすい動きで注意

- しっかりケアして膝を労ろう!

人類が二本足で生活することを決めてから

膝の負担は大きくなることも決まりました。

前回のお話した通り関節軟骨や半月板の一部は

摩耗したり損傷しても自己再生が難しい部位です。

消耗品だから大切につかう。

生活の仕方や運動の仕方にも工夫が必要です。

次回も膝の話はつづきます!

当サロンでは、膝周辺の筋肉のほぐしや

膝が痛いことでかばう姿勢から歪んだ筋肉を

整えるケア承っております!

気になることがあればお気軽にご相談ください☺️